Les phtalates, présents dans de nombreux produits du quotidien, soulèvent des préoccupations sanitaires et environnementales grandissantes. Comprendre leurs usages, leurs impacts sur la santé, ainsi que les alternatives disponibles, permet de mieux se protéger et d’agir en conscience face à ces substances omniprésentes. Cet éclairage apporte des clés pour réduire efficacement l’exposition.

Comprendre les phtalates : définition, usages et enjeux majeurs

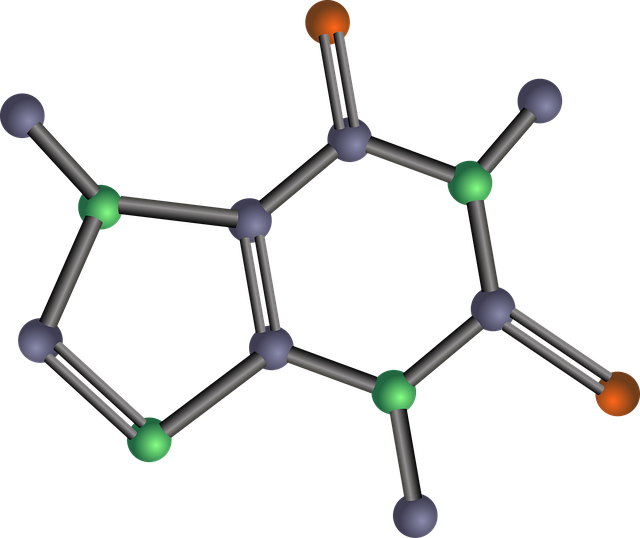

Pour ceux qui souhaitent découvrir la définition des phtalates, ce sont des dérivés de l’acide phtalique, conçus pour conférer flexibilité et durabilité à de nombreux plastiques, principalement le PVC. Leur structure chimique leur permet de se dissocier des polymères, ce qui facilite leur migration dans l’environnement et le corps humain.

A lire aussi : Comment bien choisir ses graisses pour une santé optimale?

Présents dans une multitude de produits : cosmétiques, jouets, emballages alimentaires, dispositifs médicaux, et matériaux de construction. Leur omniprésence soulève des enjeux sanitaires et environnementaux importants, notamment en tant que perturbateurs endocriniens. L’exposition peut entraîner des troubles hormonaux, des malformations congénitales ou des effets sur la fertilité, surtout chez les enfants et les femmes enceintes.

Face à ces risques, des alternatives telles que le DINCH, le DEHT, ou des polymères biosourcés sont développées. La réglementation, notamment en Europe, limite fortement leur utilisation dans les produits de consommation, mais la surveillance reste essentielle pour garantir une meilleure sécurité publique.

Dans le meme genre : Comment choisir votre e-liquide pour arrêter de fumer ?

Risques et impacts des phtalates sur la santé humaine et l’environnement

Effets sanitaires et toxicité des phtalates

Les risques liés aux phtalates concernent avant tout leur impact sur le système hormonal, car ces substances sont des perturbateurs endocriniens. L’exposition répétée peut entraîner des troubles de la reproduction, des anomalies du développement chez l’enfant et une influence sur la fertilité. Les chercheurs soulignent aussi une relation entre les phtalates et certains cancers, ainsi que des effets neurotoxiques potentiels. L’accumulation de phtalates dans le corps est aggravée par la bioaccumulation, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes exposées par voie prénatale, exposant le fœtus à des risques accrus de malformations.

Impact environnemental et bioaccumulation

L’impact environnemental des phtalates s’observe notamment à travers la pollution de l’eau et du sol, où ces substances favorisent la dispersion de microplastiques. Ils persistent et se dégradent lentement, engendrant une bioaccumulation dangereuse pour la faune aquatique et une baisse de la biodiversité. Ces risques liés aux phtalates dans l’écosystème résultent aussi de leur transfert le long de la chaîne alimentaire.

Méthodes de détection et mesure de l’exposition

La détection des phtalates repose sur des techniques analytiques comme la GC/MS ou la LC/MS, indispensables pour mesurer la présence de ces plastifiants dangereux dans les produits de consommation. Toutefois, les résultats peuvent être biaisés par la contamination croisée. Le biomonitoring et la surveillance environnementale sont donc essentiels pour comprendre les effets sur la santé humaine à long terme.

Réglementation, interdictions et réglementation mondiale sur les phtalates

La réglementation des phtalates s’articule principalement autour du cadre européen REACH, qui classe plusieurs phtalates comme substances extrêmement préoccupantes en raison des risques liés aux phtalates pour la santé humaine et l’environnement. La législation impose des restrictions strictes pour les produits destinés aux enfants, tels que jouets, biberons et articles de puériculture, car les dangers des phtalates pour enfants sont reconnus, notamment des effets sur le système hormonal et reproducteur.

La France applique des limitations strictes via arrêtés nationaux, tandis que l’Union Européenne interdit le DEHP, DBP, BBP et DIBP dans les jouets et articles de puériculture. Cette interdiction dans l’Union Européenne vise à atténuer les impacts environnementaux des phtalates et à réduire la contamination alimentaire par les phtalates, souvent retrouvés dans les emballages plastiques.

Aux États-Unis, la législation américaine sur les phtalates interdit certains composés dans les jouets via le Consumer Product Safety Improvement Act. Le Canada, pour sa part, impose un étiquetage obligatoire pour les cosmétiques contenant ces plastifiants dangereux, renforçant la sensibilisation aux phtalates.

Ces politiques reflètent la nécessité de protéger la santé publique et limiter l’exposition aux phtalates dérivés des plastiques, cosmétiques et aliments.

Alternatives, innovations et stratégies de réduction de l’utilisation des phtalates

Substituts chimiques et matériaux sans phtalates

Face aux dangers phtalates et perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation, différentes alternatives aux phtalates émergent pour limiter les risques liés aux phtalates. Des plastifiants écologiques comme le DEHT et le DINCH remplacent les plastifiants dangereux dans les jouets, le matériel médical ou les emballages. Les trimellitates (TOTM), malgré un coût élevé, garantissent durabilité et sécurité pour l’industrie électrique et hospitalière. Les polymères biosourcés, issus de renouvelables, et les thermoplastiques élastomères s’imposent dans le secteur pour contenir l’impact sur la santé humaine et réduire la bioaccumulation des phtalates.

Rôle des réglementations et initiatives

La réglementation des phtalates en Europe et en France impose des restrictions, renforçant la transparence par l’étiquetage des produits sans phtalates et stimulant la croissance de labels écologiques certifiés sans phtalates dans les emballages alimentaires et jouets pour enfants. Des initiatives zéro phtalates visent à limiter toxines et contamination alimentaire par les phtalates avec la collaboration de l’industrie pour sensibiliser les consommateurs.

Défis et perspectives futures

Trouver des alternatives performantes sans compromis sur la sécurité reste un défi pour le secteur des plastiques. De nouvelles recherches s’efforcent d’améliorer l’innocuité et la durabilité des alternatives écologiques aux phtalates, soutenues par des stratégies de réduction volontaires et l’harmonisation des réglementations, essentielles pour limiter les effets sur la santé publique et l’écosystème.

Tout connaître sur les phtalates : sources courantes, réglementation et alternatives

Les phtalates figurent parmi les plastifiants dangereux les plus utilisés, notamment dans l’industrie des plastiques. On les retrouve abondamment dans les produits de consommation courante : revêtements de sol en PVC, emballages alimentaires, jouets pour enfants, cosmétiques et vêtements synthétiques. Leur présence dans les emballages alimentaires favorise la contamination alimentaire par les phtalates, ce qui ajoute une source majeure d’exposition pour l’être humain.

Les effets sur la santé humaine sont multiples : troubles du développement chez l’enfant, altérations du système reproducteur, et risque de maladies endocriniennes. Ces plastifiants dangereux sont classés parmi les perturbateurs endocriniens. Les dangers des phtalates pour enfants et l’exposition prénatale aux phtalates soulignent l’importance de réglementations strictes.

La réglementation des phtalates a conduit à des interdictions chimiques dans certains produits, particulièrement dans les jouets et le matériel de puériculture. L’Union Européenne a instauré des limites d’exposition recommandées et impose l’étiquetage des produits sans phtalates. Ces mesures visent à restreindre l’accumulation de phtalates dans le corps et à protéger les consommateurs.

Face à ces risques, des alternatives aux phtalates et des alternatives écologiques aux phtalates, telles que les polymères biosourcés ou les substituts chimiques, émergent progressivement dans les secteurs industriels sensibles.